株式会社ラクス(本社所在地:東京都渋谷区、代表取締役:中村 崇則)が提供する商談獲得特化型ツール「配配メールBridge」は、平均商談化率が50%以上であるBtoB企業の担当者を対象に「商談化率の高いBtoB企業が実践するインサイドセールス施策」に関する調査を実施しました。

BtoB企業では、営業活動のオンラインシフトが進む中、「インサイドセールス」が商談を創出する要として定着しつつあります。

リード獲得の手法が多様化する一方で、現場では「初回対応の遅れ」や「人員不足」、「リードの優先順位付け(またはスコアリング)の難しさ」といった課題が依然として存在しています。

とりわけ商談化率の高い企業は、限られたリソースの中でも初動のスピードや顧客との接触回数を最適化し、さらにホットリードを見極める工夫によって成果を上げています。

では、商談化率の高い企業は実際にどのような施策を実践しているのでしょうか。

トピックス

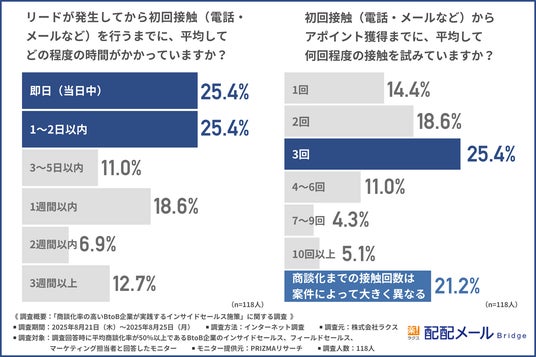

・高商談化率企業の約半数が「当日中~2日以内」にリードへ初回接触

・アポイント獲得は「2~3回の接触」で成立するケースが最多

・DM(ダイレクトメール)が最も効果的なリードナーチャリング施策

・リードの優先順位付け(またはスコアリング)は6割以上が導入

・行動情報では「課題を含む問い合わせ」「短期間でのWebサイト再訪」を重視

・ツール活用はSFA/CRMやMAが中心、Google Analyticsや表計算ソフトとの併用も

調査概要

関心が高いうちに動く、高商談化率企業が実践する初動の速さ

商談化の成否を左右する要因のひとつに、リードを取得してから最初の接触までのスピードがあります。

はじめに、この初動対応までにどれくらいの時間をかけているのか見ていきましょう。

「リード発生から初回接触までの所要時間」について尋ねたところ、『即日(当日中)(25.4%)』『1~2日以内(25.4%)』が最も多い結果になりました。

「当日中~2日以内」の接触が約半数を占めており、タイムリーな対応をしている企業が多いことがわかります。

迅速な初動はリードの関心が高い状態を逃さない意味で効果的といえるでしょう。

では、初回接触後からアポイント獲得につながるまで、どの程度接触を試みているのでしょうか。

「初回接触(電話・メールなど)からアポイントに至るまでの平均接触回数」を尋ねたところ、『3回(25.4%)』が最も多く、『商談化までの接触回数は案件によって大きく異なる(21.2%)』と続きました。

多くの企業では2~3回の接触でアポイントを獲得しているようですが、「案件によってバラつきがある」との回答も約2割あり、案件ごと・リードごとの最適なタイミング設計が重要と考えられます。

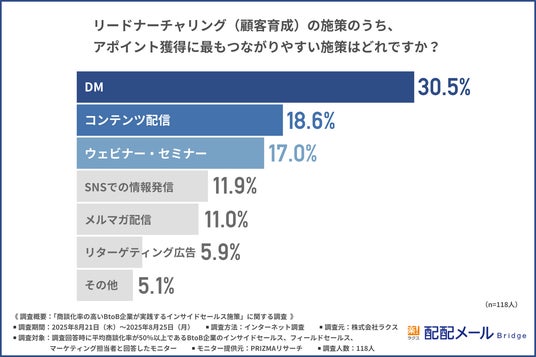

次に、効果的なリードナーチャリング施策として、どのようなチャネルがアポイント獲得に最もつながりやすいのか見ていきましょう。

「リードナーチャリングの施策のうち、アポイント獲得に最もつながりやすい施策」について尋ねたところ、『DM(ダイレクトメール)(30.5%)』が最も多く、『コンテンツ配信(ブログ記事、ホワイトペーパー、事例記事など)(18.6%)』『ウェビナー・セミナー(17.0%)』と続きました。

DMが最も効果的とされた点から、BtoB領域においては従来からある直接的なアプローチが一定の成果を上げていることがうかがえます。

さらに、コンテンツ配信やウェビナーといったオンライン型の情報提供の施策が挙げられており、リードに対して知識や事例を提供するアプローチも評価されているようです。

それぞれの施策が持つ特徴を踏まえ、企業の状況やターゲット属性に応じて選択することが重要だと考えられます。

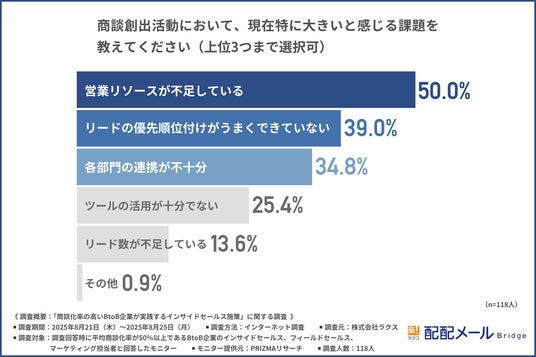

では、商談創出活動において、平均商談化率が高い企業の現場ではどのような課題を抱えているのでしょうか。

「商談創出活動において、現在特に大きいと感じる課題」について尋ねたところ、『営業リソースが不足している(人員・時間)(50.0%)』が最も多く、次点で『リードの優先順位付け(またはスコアリング)がうまくできていない(39.0%)』という結果になりました。

半数の企業が営業リソースの不足を課題と感じており、加えてリードの優先順位付けや部門連携の難しさなども浮き彫りになりました。

限られたリソースの中で、戦略的なリードの優先順位付けや部署間連携が後手になりがちであり、効率的な商談創出の妨げになっている可能性が示されました。

優先順位付けの実施率は6割超、属性情報だけでは不十分?商談化率を高めるには行動情報の活用が鍵に

課題として挙げられた項目の中でも、「リードの優先順位付け」は限られた営業リソースを有効活用し、確度の高いリードを効率的に追うために重要な施策といえます。

そこで、平均商談化率が高い企業ではどのように取り組んでいるのか、その実施状況を見ていきます。

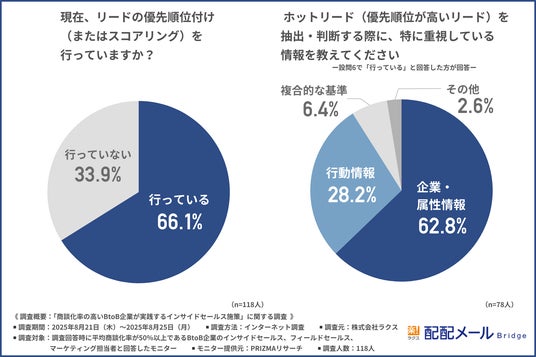

「リードの優先順位付けの実施状況」について尋ねたところ、6割以上が『行っている(66.1%)』と回答しました。

多くの企業が実施している一方で、約3割は優先順位付けを行っていないと回答しました。

前の設問で「リードの優先順位付けがうまくできていない」が課題として2番目に多く挙がっていたことからも、リードの優先順位付けに課題がある企業が一定数存在していると考えられます。

また『行っている』と回答した方に、「ホットリード(優先順位が高いリード)を抽出・判断する際に、特に重視している情報」について尋ねたところ、6割以上が『企業・属性情報(企業規模、業種、役職など)(62.8%)』と回答し、約3割が『行動情報(資料請求、お問い合わせ、ウェビナー参加、Webサイト訪問履歴、メールの反応など)(28.2%)』と回答しました。

企業・属性情報の割合が多くなった背景には、情報収集のハードルの低さもあると思われますが、これまでの知見から明らかになっている「確度の高い属性」に注力していることが平均商談化率向上に貢献している可能性があります。

しかし、こうした判断は営業現場の経験や属人的なスキルに依存している側面も大きく、再現性には課題が残ります。

行動情報の活用が進めば、誰でもホットリードを判別できる体制が整い、より精度の高い優先順位付けにつながる可能性があります。

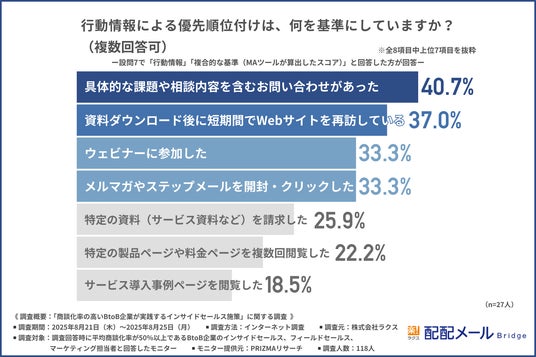

では、行動情報を重視している企業は何を基準に優先順位付けを行っているのでしょうか。

前の設問で『行動情報』『複合的な基準(MAツールが算出したスコア)』と回答した方に、「行動情報による優先順位付けは、何を基準にしているか」と尋ねたところ、『具体的な課題や相談内容を含むお問い合わせがあった(40.7%)』が最も多く、続いて『資料ダウンロード後に短期間でWebサイトを再訪している(37.0%)』『ウェビナーに参加した(33.3%)』『メルマガやステップメールを開封・クリックした(33.3%)』が挙がりました。

「具体的な課題を含むお問い合わせ」が最多となったのは、商談化への直結度が高いためと考えられます。

「資料ダウンロード後の短期間でのWebサイト再訪」は検討意欲の高さを示し、「ウェビナー参加」や「メルマガ開封・クリック」も主体的な関与の表れです。

いずれも、行動情報を重視している企業は、リードの関心度を測る有効な指標として、優先度判断に活用できているといえるでしょう。

次に、行動情報を活用できていない理由について見ていきましょう。

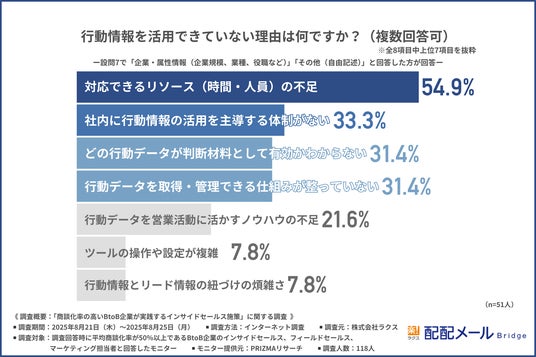

前の設問で『企業・属性情報(企業規模、業種、役職など)』『その他』と回答した方に、「行動情報を活用できていない理由」について尋ねたところ、半数以上が『対応できるリソース(時間・人員)の不足(54.9%)』と回答し、『社内に行動情報の活用を主導する体制がない(33.3%)』『どの行動データが判断材料として有効かわからない(31.4%)』『行動データを取得・管理できる仕組みが整っていない(31.4%)』にも3割以上の回答が集まりました。

リソース・体制・ノウハウ面での課題が複合的に存在していることがわかります。

行動情報の活用が進めば、属人的な判断に依存しない精度の高い優先順位付けが可能となり、商談化率をさらに引き上げる余地があるといえるでしょう。

複数ツールを駆使する高商談化率企業のリード抽出術

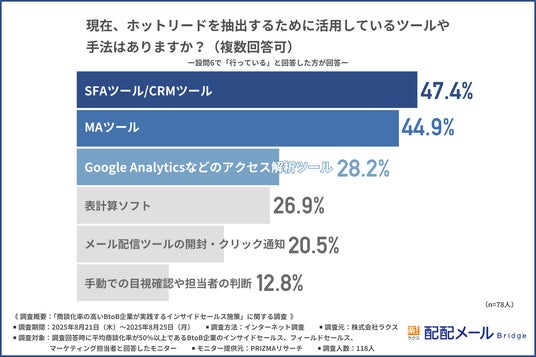

最後に、リードの優先順位付けを『行っている』と回答した方に、実際にどのようなツール・手段を使ってホットリード抽出を行っているかうかがいました。

「現在、ホットリードを抽出するために活用しているツールや手法」について尋ねたところ、『SFA(営業支援)ツール/CRM(顧客管理)ツール(47.4%)』が最も多く、『MA(マーケティングオートメーション)ツール(スコアリング・来訪通知など)(44.9%)』『Google Analyticsなどのアクセス解析ツール(28.2%)』と続きました。

SFA/CRMツールやMAツールを中心に活用する割合が高い傾向が見られました。

さらに、Google Analyticsなどのアクセス解析ツールや表計算ソフトも併用しており、属人的な判断に依存せず、複数の仕組みを組み合わせてホットリードを抽出している点が特徴といえるでしょう。

まとめ:「行動情報でリードを見極める」商談化戦略の重要性

今回の調査から、商談化率の高いBtoB企業では、「当日中~2日以内」の初回接触や「2~3回以内」のアポイント獲得といった、効率的かつタイムリーな対応が成果につながっている実態が明らかになりました。

一方で、こうした高商談化率の企業であっても、「営業リソースの不足」や「リードの優先順位付けの難しさ」といった課題を抱えている実態も明らかになりました。

実際、リードの優先順位付けを実施している企業は6割以上にのぼる一方で、その判断基準は「企業・属性情報」を重視している企業が約6割、「行動情報」を重視している企業は約3割となっています。

この背景には、「リソース・ノウハウ不足」「体制の未整備」といった構造的な課題が多く挙げられました。

高い商談化率を実現している企業であっても、必ずしも盤石な体制が整っているわけではなく、改善の余地を抱えていることが今回の調査で浮き彫りになりました。

商談化率を高めていくためには、これまでの経験則に加え、行動情報を活用したリードの見極めと、その判断を組織全体で共有できる仕組みづくりが求められるでしょう。

商談につながる企業を見える化!営業効率が劇的に変わる「配配メールBridge」

今回、「商談化率の高いBtoB企業が実践するインサイドセールス施策」に関する調査を実施した株式会社ラクスは、商談獲得特化型ツール「配配メールBridge」(https://www.hai2mail.jp/bridge/)を提供しています。

■配配メールBridgeの特徴

アポにつながるリードを営業担当にお知らせ

メール配信をきっかけに、指定したWebページに見込み客が訪問したタイミングで「誰が」訪問したか通知することができます。"今まさにニーズがある顧客"を逃さず架電できるため、闇雲なテレアポよりも商談獲得効率が格段に高まります。

アポ調整の自動化でノンコア業務削減

メールに日程調整用のリンクを記載しておけば、顧客は日時を選ぶだけで日程調整が完了。

メールを何通もやり取りする手間から解放され、商談の取りこぼしもなくなります。

問い合わせ完了ページで日程調整カレンダーを表示させれば、商談設定を自動化させることも可能です。

・資料請求はこちら:https://www.hai2mail.jp/bridge/inquiry/

会社概要

株式会社ラクス

本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者 代表取締役 中村 崇則

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万8千円

事業内容 クラウドサービス事業

Webサイト https://www.rakus.co.jp/