名古屋城本丸御殿で江戸時代の文献を基に再現した「饗応御膳」

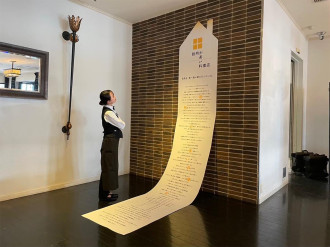

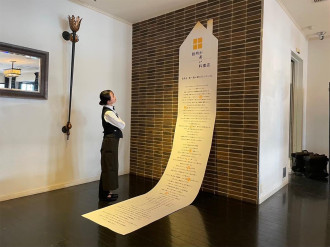

江戸時代の文献を基に名古屋城本丸御殿で提供されていたであろう供応料理を味わう企画「本丸御殿饗応(きょうおう)御膳」が9月7日から、名古屋城(名古屋市中区本丸1)本丸御殿内の「孔雀(くじゃく)之間」で開かれる。

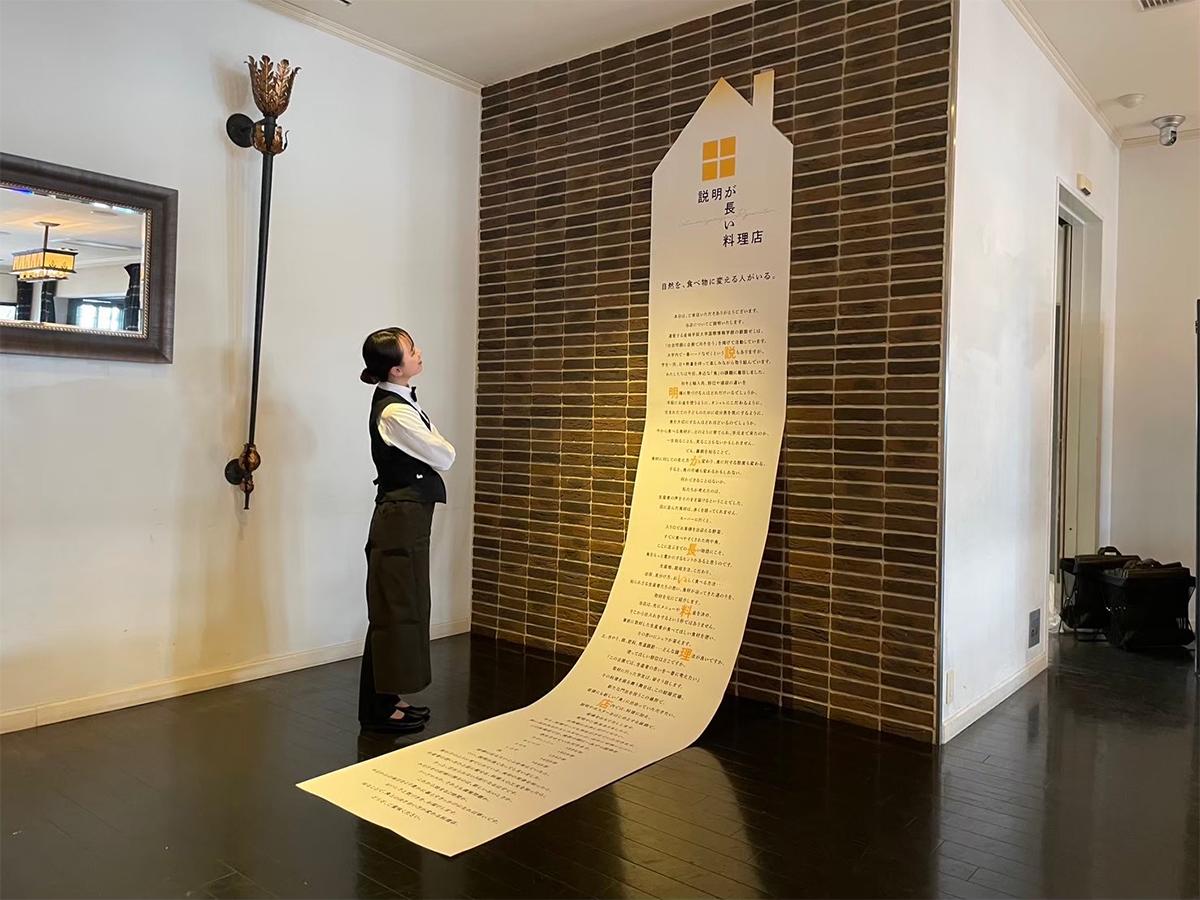

八丁みその上澄みのみを使った汁「三州仕立て」のおわんと鯛めし

料理のレシピは残っていないが、御膳所が名古屋城内の御節供(おせちく)料理の献立を記録した文献「年中御規式(ねんちゅうごきしき)」、尾張家の献上品の仕様を記した文献「礼物軌式(れいぶつきしき)」に出てくる献立や将軍家に献上されていた名産品を基に供応料理を作る。徳川美術館監修、徳川美術館内の日本料理店「宝善亭」が料理監修を務め、享保年間創業の名古屋の老舗仕出し料理店「八百彦本店」が料理調製する。

使う器は、尾張徳川家に伝わる、名古屋城内・御深井丸(おふけまる)の御用窯で焼かれた陶器「御深井焼」の写しなど、調度品を基に再現。「総梨地」の漆塗りの器や膳は御三家のみに使用が許されていたという。

料理の内容は以下の通り。当時から食べられていたという大豆・麦から作られるなめみそ「金山寺味噌(みそ)」、尾張徳川家が将軍家に献上していたという「このわた」などの口取り、尾張の特産品で将軍家や宮廷への献上品として珍重されたダイコンを入れた、八丁みその上澄みのみを使った汁「三州仕立て」のおわん、御深井焼の器に盛り付ける白身魚の昆布締めに数の子とバラ子を和えた向こう付け、徳川家康の好物のナスや愛知県愛西市(旧・立田村、旧・八開村など)で江戸時代から栽培が盛んだったレンコンなどを使う炊き合わせ、近江の特産品のマスを使う「鱒(ます)塩焼」や、当時食べられていた鶴やガンなどの野鳥に代替してアイガモを使った「合鴨のロース煮」などの焼き物、鯛(たい)めし、香の物、お菓子。

開催時間は第1部=11時~12時15分、第2部=13時~14時15分。定員は各40人。価格は5,400円で、名古屋城観覧料(500円、中学生以下無料)が別途必要。今月16日まで(11日を除く)。

申し込みは同企画を運営するJTBのホームページで受け付ける。締め切りは参加日3日前の15時まで。